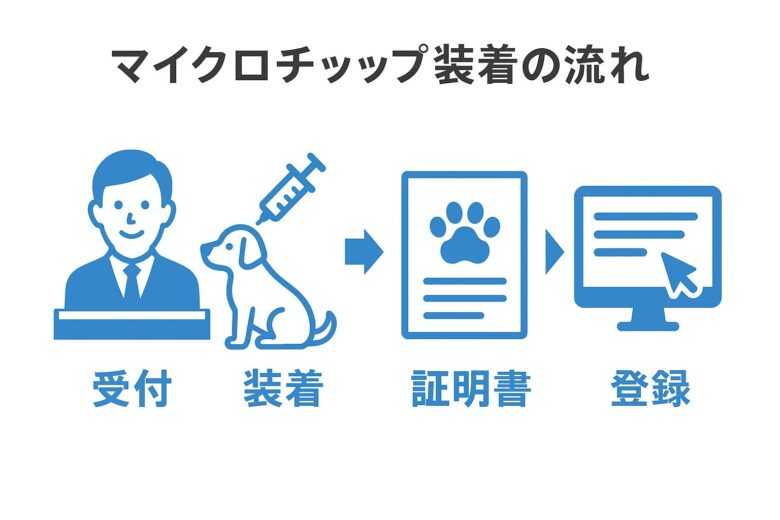

2022年6月に改正動物愛護法が施行され、ペットショップやブリーダーが販売する犬猫へのマイクロチップ装着が義務化されました。飼い主への装着は”努力義務”という位置づけですが、この法改正は、生体販売業界にとって非常に大きな意味を持つ改革です。

私は学生時代、パソコン家庭教師として出会った無店舗販売業者との縁で、犬の流通現場に関わるようになりました。そして、当時立ち上げた「ブリーダー紹介サイト メインキャスト」を通して、数百のブリーダーや生体販売業者と接してきました。その経験から言えるのは――今回の義務化は、業界の闇を明るみに出し、是正するための重要なステップであるということです。

1997年、日本に初めて導入されたマイクロチップ

日本獣医師会のHPによるとマイクロチップが日本に初めて導入されたのが1997年とのこと。奇しくも私がこの業界に本格的に携わり始めた年です。

当時の固体識別は難しく、純血種に発行される血統書が唯一その証明となるものでしたがブリーダーによる申告でしたので、本当にその犬が血統書の犬なのかを確認することは極めて困難でした。ちなみに、雑種(今で言うミックス犬)は無法地帯でした。

私がこの業界に関わった当時(27年前)の現状は?

学生時代、私はパソコンの家庭教師を行っていたのですが、そのお客さまに生体の無店舗販売業者さんがいました。(この出会いこそ私がペット業界に身を置くきっかけとなりました。)

購入希望者の要望に従って全国のブリーダー(繁殖業者)から条件に合う子犬を探すのですが、業者向けにFAXで流される出産情報だけを頼りに探していました。ちなみに、そこに記載されていた情報は、ブリーダー連絡先・犬種名・生年月日・性別・毛色・備考(「健康です」といったように一言だけ。)ぐらいです。

インターネットやデジタルカメラの普及も進んでおらず、写真を郵送してくれるブリーダー(繁殖業者)は稀です。「写真を送ってほしい」と言っても「忙しい」「買ってくれるのなら送る」と言った具合に渋られます。

ですから、FAX情報だけを頼りに希望者に伝え購入を決めてもらう必要があります。(これはこれで問題なのですが、業界的には進歩だったりもします。また別の機会で。)

「実物を見ずに買う人はいるのか?」と思ったりしますが、驚くことにそれが結構いるのです。(まだ現物確認、対面説明の義務化が施行される前でした。)

こうして飼い主希望者が購入を決めた時点で、無店舗販売業者はそのブリーダー(繁殖業者)から対象の子犬を仕入れます。近場ではない場合、空輸や陸送で運ばれてきます。その流通過程で確認しているのは文字情報だけです。

ですから、送られてきた子犬が本当に該当犬なのか正確なことはわからなかったりするのです。

犬1頭に血統書が3枚?

基本、血統書は後から送られてくることが多く、なかなか届かなかった場合電話で催促したりするのですが、1頭の犬に対しなんと3枚の血統書が送られて来たことがあり、私もその実物を見させてもらいました。

無店舗販売業者のオーナーさんは直ぐに確認の連絡をしたところ「どれか好きなのを使って」っとそのブリーダー(いや、この方は明らかにやばい繁殖業者でしょう。)があっけらかんと言ってきたようです。どれも該当犬の血統書ではない確率が高いですが確かめようがありません。

だからと言って犬を返すことは当時の商習慣では難しく、無店舗販売のオーナーはその犬を新しい飼い主に引き渡したとのことです。

「どの血統書を渡したのか?」

私は知りません。聞きたくなかったので確認を取りませんでした。この業界の闇を垣間見たようでショックを受けました。

そして、よりこの業界を深掘りしたくなり、その延長線上で「ブリーダー紹介」事業を行うことになりました。(この経緯も改めて別の機会に詳しくお伝えできればと思っています。)

マイクロチップの導入が義務化されていま、このような業者は一層淘汰されていくでしょう。(2003年よりJKCは種牡や一部台牝などはDNA登録が必要となっています。)

マイクロチップ義務化が変える未来|淘汰される悪質業者

マイクロチップが導入されることで、こうした不正・虚偽表示・固体誤認が限りなく困難になります。2003年からはJKCでもDNA登録が始まり、信頼性は段階的に向上してきましたが、今回の義務化は制度としての整備と普及を大きく後押しするものです。

まだまだ完璧な制度とは言えませんが、個体を記録・証明するという点では、現状最も現実的な方法であり、悪質業者の排除、ひいては”不幸な子犬”の減少につながると私は信じています。

マイクロチップの賛否と課題|共感されづらい飼い主側の視点

マイクロチップ装着義務化には、もちろん賛否があります。「痛そう」「身体への影響は?」「本当に意味があるの?」という不安も、愛犬家なら当然感じるところでしょう。

実際、我が家の犬も装着時に大きく鳴いたりすることはなく、数秒で終了しました。痛みは注射程度。日常生活に影響もなく、本人(本犬?)もケロッとしていました。

飼い主からすると”義務”という言葉に抵抗があるかもしれません。でも、これは自分の愛犬の安全と、未来の命を守るための選択肢のひとつだと私は考えます。

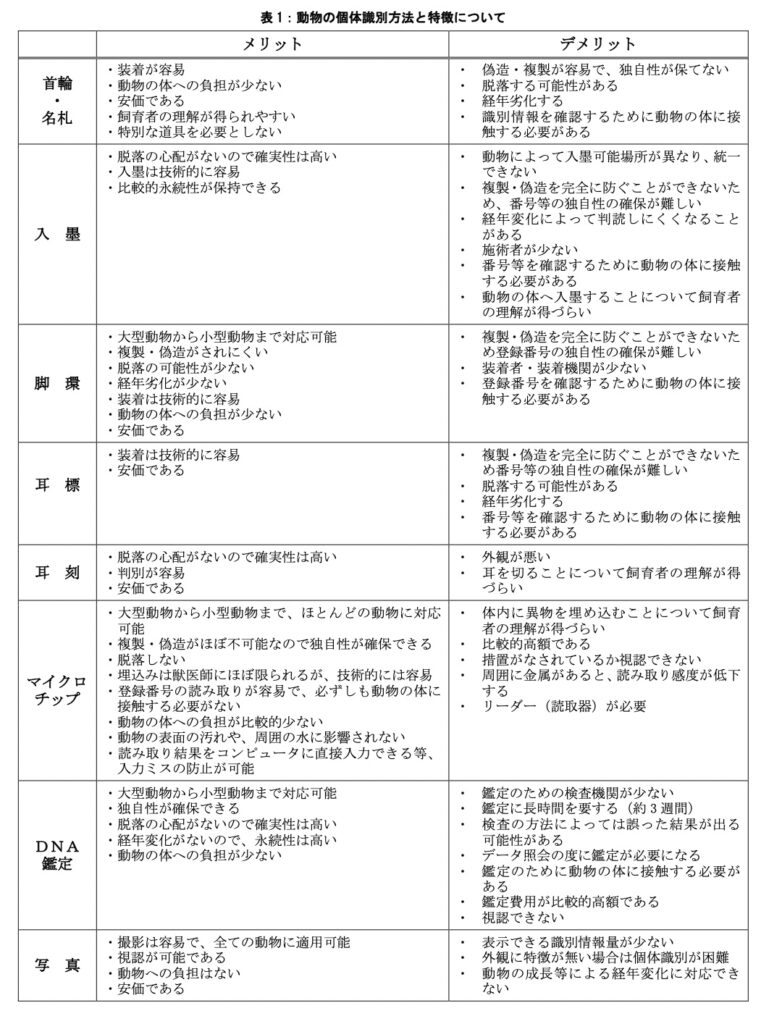

なぜマイクロチップが選ばれたのか?|個体識別の比較

環境省では過去に様々な識別方法が検討されてきました:

- 首輪・名札

- 入墨

- 脚環(あしわ)

- 耳標・耳刻

- DNA鑑定

- 写真記録

- マイクロチップ

それぞれに長所短所がありますが、デジタルでの情報管理と改ざん防止の観点から、マイクロチップが最も優れていると判断されました。

マイクロチップだけで安心?|アナログ併用のすすめ

ただし、マイクロチップには弱点もあります。専用のリーダーがなければ読み取れないため、現場で即確認できないケースもあります。

そのため、迷子札や名札などの“アナログ”な情報提示との併用は、今でも非常に有効です。現在でも、電柱に貼られる「迷い犬を探しています」の張り紙は後を絶ちません。現実とのギャップを埋めるには、柔軟な視点が求められます。

最後に|制度化はゴールではなく、スタートライン

私がこの業界に関わった当初は、捨て犬の殺処分頭数よりも、子犬が生まれ新しい飼い主に迎えられるまでの間(または、迎え入れて数週間の間)に亡くなっている頭数の方が多いのではないかといった話もありました。

固体管理は全くなされていなかった時代なので実態は誰もわかりません。ただ「十分にあり得る」というエピソードはよく耳にしました。

私は、業界の内部からマイクロチップ導入前後の変化を見てきた者として、今回の義務化には強い意義を感じています。

安価で導入しやすく、動物の健康に配慮した新技術が今後登場するかもしれません。ですが、それでも「業界・飼い主・行政が足並みを揃え、普及に取り組むこと」が何より重要です。

この法改正が、命の売買の裏にある闇を少しずつ照らし、誠実な育成者・販売者・飼い主が報われる社会を築く一歩になることを、心から願っています。

ご家族にあった子犬選びサポートします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000594&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11432963%2Fimgrc0099671821.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000535&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11330428%2Fimgrc0099057655.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000255&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11432963%2Fimgrc0099648752.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000828&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102761473.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000576&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11432963%2Fimgrc0099377248.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000837&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102937302.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000909&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F12168550%2Fimgrc0104307039.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)