犬同士のトラブルで最も避けたいのは、唸り声から始まり、最終的に噛みつきに発展する「攻撃行動」です。

しかし犬は本来、争いをできる限り避けようとする動物です。その鍵となるのが「カーミングシグナル(Calming Signals)」と呼ばれるボディランゲージです。

ノルウェーのドッグトレーナー、トゥーリッド・ルーガスが体系化したこの概念は、犬が自分や相手を落ち着かせるための合図。

近年では学術的にも注目され、特に 攻撃行動を抑止する効果 があることが研究で示され始めています。

カーミングシグナルとは

カーミングシグナルは、犬が緊張や不安を覚えたとき、あるいは相手に敵意がないことを伝えたいときに見せるボディランゲージです。

主な例

- あくび:ストレスや不安のサイン。

- 舌なめずり:自分を落ち着かせる仕草。

- 顔をそむける:相手に「敵意がない」と伝える。

- 地面を嗅ぐ:緊張をやり過ごすための行動。

- プレイバウ:遊びを通して場を和ませる。

- 体をぶるぶる振る:気持ちをリセットする。

これらは一見すると「眠いのかな?」と見える仕草もありますが、文脈を理解すれば 「争わずに平和的に解決したい」というメッセージ であることがわかります。

学術的な視点からの位置づけ

英語圏の動物行動学では、カーミングシグナルは 「アピースメント・シグナル(appeasement signals/宥和シグナル)」 と呼ばれています。

これは犬が攻撃的対立を避け、関係を緩和するために使う非音声的なコミュニケーション手段です。

ルーガスが経験的にまとめた観察は、2010年代以降、科学的な研究によって検証・発展が試みられてきました。

トゥーリッド・ルーガス著書及びおすすめ本

|

犬語図鑑 犬のボディランゲージを学んでもっと愛犬と仲良くなろう 新品価格 |

ピサ大学による研究(2017年)

特に注目されるのが、2017年にイタリア・ピサ大学の研究チームが発表した予備的研究です。

研究概要

- 対象:家庭犬同士の対面シーンを観察。

- 記録数:2,130件のカーミングシグナルを確認。

- 多く観察されたシグナル:

- 頭をそむける

- 鼻先を舐める

- 動きを止める

- 体の向きを逸らす

これらは 初対面の犬同士 や 近距離(1.5頭身以内) で特に多く見られました。

つまり「未知の相手に出会ったとき、礼儀としてシグナルを送り合う」ことが明らかになったのです。

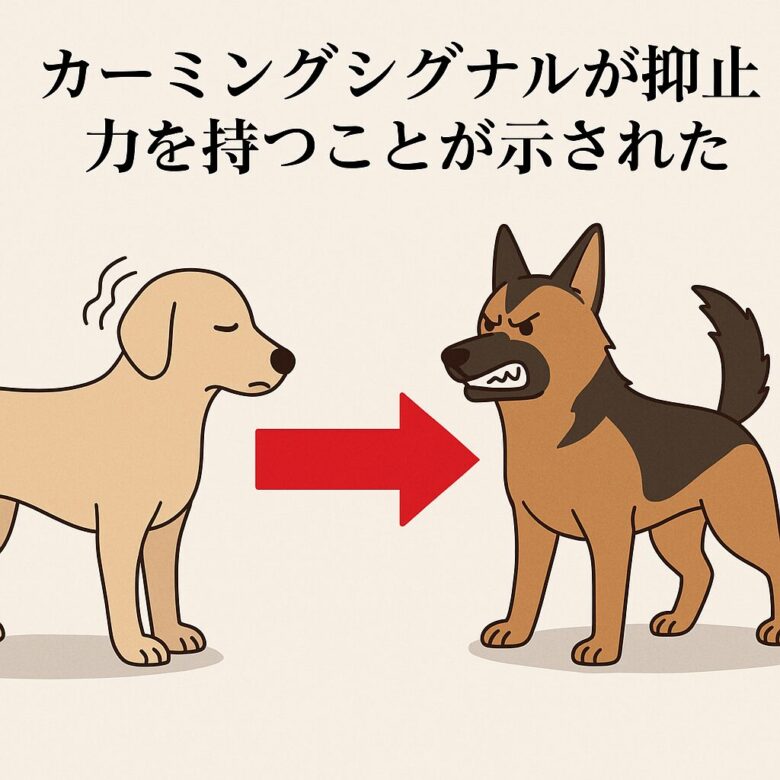

攻撃行動の抑止効果

攻撃の発生とシグナルの関係

- 研究中に観察された攻撃行動:109件。

- 結果:カーミングシグナル発現中に攻撃が起きた例はゼロ。

犬が「落ち着こう」とサインを出しているとき、相手が直ちに攻撃に移るケースはなかったのです。

小競り合い後の動き

- 小競り合いが発生したケースの67%で、直後に少なくとも一方がシグナルを発した。

- そのうち 79%以上で攻撃行動が沈静化。

この数字は、カーミングシグナルが単なる自己表現ではなく、相手の行動を実際に変化させる抑止力 であることを示しています。

研究が示す限界と課題

もちろん、この効果は万能ではありません。

- 相手のシグナルに全く反応せず攻撃を続けた犬も観察されました。

- また、あくびなどが「意図的に相手を落ち着かせようとした行動」なのか、「ストレスによる生理的反応」なのかはまだ断定できません。

それでも犬同士は互いの表情や姿勢から感情を読み取る「共感能力」を持ち合わせており、攻撃行動を抑える効果は十分に示されています。

コラム:散歩やドッグランでシグナルが無視されたら?

散歩中やドッグランで、犬があくびをしたり、顔をそむけたりして「落ち着きたい」と伝えているのに、そこへ興奮した犬を無理やり近づけるとどうなるでしょうか。

想定されるリスク

- 落ち着きたい犬:サインを無視され、強いストレスを感じる。

- 興奮している犬:相手の気持ちを尊重する練習機会を失い、社会性が育たない。

- 関係性全体:シグナルが無視され続けると、犬は「伝えても無駄」と学習し、警告や攻撃行動に移行する危険が高まる。

飼い主が取るべき配慮

- 無理に犬同士を合わせない。

- 興奮犬には距離をとって観察させ、クールダウンを促す。

- 落ち着きたい犬には「回避していい」と教え、安心できる環境を与える。

飼い主がやってしまいがちなNG行動

「お友達だから大丈夫!」と声をかけ、犬が嫌がっているのに他の犬へ無理に近づける光景は珍しくありません。

これは一見「社交性を身につけさせたい」という善意からですが、実際には 犬のサインを無視する危険な行為 です。

- サインを無視されると犬はストレスを抱え、やがて攻撃行動に発展する。

- 相手の犬にも不安や不信感を与える。

- 結果的に「犬同士が嫌な経験をする」場を作ってしまう。

大切なのは「仲良くさせること」ではなく、愛犬のサインを尊重し、安心できる状況を整えることです。

子犬を譲り受けたあと、飼い主が母犬に代わってカーミングシグナルを教えることも重要な社会性トレーニングです。

まとめ

カーミングシグナルは単なるしぐさではなく、攻撃行動を抑止する実効性のあるコミュニケーション手段です。

- 攻撃が観察された109件のうち、シグナル発現中の攻撃はゼロ。

- 小競り合い後も、67%がシグナルを示し、その79%以上が沈静化。

これは犬同士の安全だけでなく、人と犬が安心して暮らすための大切な知見です。

犬は犬であって人ではない。

飼い主が犬の言葉を理解し尊重するとき、犬は「自分のことをわかってくれている」と感じ、最良の信頼関係を築けます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000828&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102761473.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000776&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11844432%2Fimgrc0101349631.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000820&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102725512.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000889&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F12168550%2Fimgrc0103391286.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000909&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F12168550%2Fimgrc0104307039.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000447&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11178554%2Fimgrc0103002574.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000772&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11844432%2Fimgrc0101349510.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)