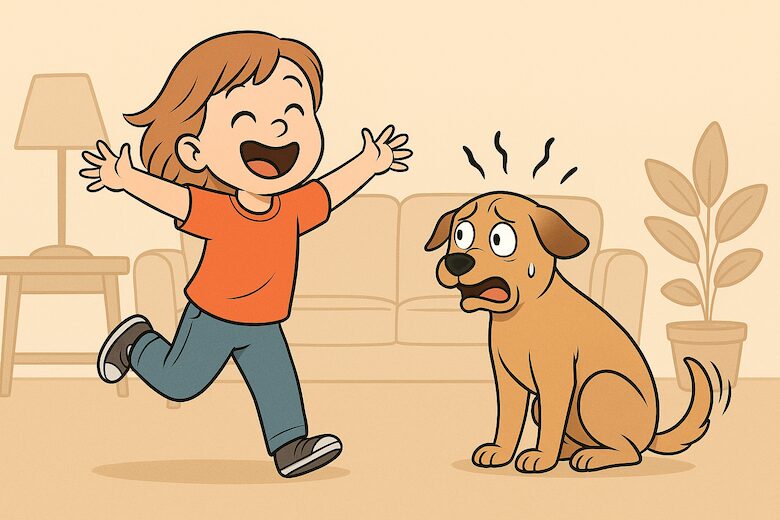

犬と子どもが仲良く暮らす──それは多くの家庭にとって理想的な光景です。けれど実際には、「犬が子どもに吠える」「急に唸った」「噛みそうになった」など、不安を感じる場面も少なくありません。とくに10歳以下の子どもは、動きや声が予測できず、犬にとっては戸惑いや恐怖の対象になることもあります。

「うちの子、大丈夫かな…?」と感じたら、それは大人が一歩踏み出すチャンスです。この記事では、犬の行動に関する科学的な知見をもとに、なぜ犬が子どもに警戒心を持つのか、そして子どもと犬が安心して過ごすために大人ができることを丁寧に解説します。

子どもを“獲物”と見なす犬の行動は本当にあるの?

ときどき、「犬が子どもを獲物と見ているのでは?」という不安の声を聞きます。実際、科学的にも一部のケースでは、特に赤ちゃんのように動きがゆっくりで声が高い存在に対して、犬が本能的な“追いたい”という衝動を感じることがあると報告されています。

ただし、これはごく一部の状況に限られ、犬の多くは家族として子どもを認識しています。大切なのは、犬が戸惑うような状況を避け、信頼関係を築いていくことです。

子どもの動きや声が犬に与える影響

実際に、10歳以下の子どもは犬による咬傷被害を受けやすい年齢層であることが、国内外の複数の研究や統計で明らかになっています。米国疾病予防管理センター(CDC)によると、犬による咬傷事故の被害者の約半数以上が14歳以下の子どもであり、特に5〜9歳の男児が最もリスクが高いとされています。また、0〜4歳の幼児は顔面への咬傷率が非常に高く、重大事故になりやすいという報告もあります。

このように、10歳以下の子どもは体が小さく、動きが予測不能で、犬にとって不安や驚きを引き起こしやすい存在です。子ども特有の予測できない動き、大きな声、急な接近は、犬にとって驚きや恐怖の対象になることがあります。その結果、吠えたり逃げたり、場合によっては「やめて」と唸ることも。

こうした行動を防ぐには、まず大人が犬のサインに気づき、子どもに「こういうときは静かにしてあげようね」と優しく伝えることが重要です。

20年前ぐらいに飼っていた犬は子供が苦手でした。当時は自分の子供がいなかったのですが、散歩中に近所の子に追いかけられたり、上から撫でられようとしたり、突発的な甲高い声などに怯え、戸惑っていたのだと思います。それに対し飼い主として適切な対応ができなかったことが悔やまれます。

犬が子どもに言うことを聞かないのは「支配性」?

昔は「犬が家族内の序列を考えている」という“アルファ理論”が信じられていましたが、現在は否定されています。犬が子どもに反応しにくい理由は、単純に「どう接していいかわからない」「子どもが何をしてくるか分からない」といった不安や混乱が背景にあることが多いのです。

命令を無視する、近づくと唸るといった行動も、上下関係ではなく、学習不足や環境によるものと理解し、責めずに対応しましょう。

私もある時期までアルファ理論(家族内での順位付け)を信じていました。

大人がそばにいるかどうかで変わる犬の行動

親がそばにいるだけで、犬は安心して落ち着きやすくなります。逆に、大人の目が届かない場所では、犬も子どももお互いに誤解を生みやすく、トラブルに発展しやすいです。

「子どもと犬を一緒にさせるときは、必ず大人が近くで見ている」──それだけでも、多くの事故や誤解は防げます。

ドッグランの中で小さい子が自由に走り回っているのは非常に危険です。

犬が唸ったり吠えたりしたとき、どう対応する?

もし犬が子どもに唸ったり吠えたりしたら、それは「ちょっと怖いよ」「やめてほしいな」という意思表示です。叱るのではなく、まず子どもを安全な距離に移動させ、犬の気持ちを落ち着かせましょう。

その上で、犬がどんな気持ちでそのサインを出したのかを考えることが大切です。たとえば、食事中に子どもが近づいた、しっぽを掴まれた、突然大声を出された──そんな状況があれば、犬が「嫌だ」と伝えた可能性があります。

ここで重要なのは、犬の唸りや吠えを「悪いこと」と決めつけないことです。専門家によれば、こうした行動は「これ以上やめて」「距離を取って」という、犬なりの大切なメッセージであり、いきなり噛みつくよりもはるかに安全な行動とされています。

実際、攻撃的に咬む犬より、威嚇という警告を理解されず追い込まれて咬む犬の方が多いです。

実際、唸ったことで怒られた犬は、次からは警告を飛ばしていきなり噛むようになる危険があるとも指摘されています。つまり、唸りや吠えは感情表現の一部であり、叱るよりも原因を取り除くことが必要なのです。

大人ができるのは、犬が「嫌だよ」と伝えるサインを見逃さず、その理由を理解し、子どもにも「このときはそっとしておこうね」と伝えること。これが、犬と子どもが安心して関われる関係の第一歩になります。 もし犬が子どもに唸ったり吠えたりしたら、それは「ちょっと怖いよ」「やめてほしいな」という意思表示です。叱るのではなく、まず子どもを安全な距離に移動させ、犬の気持ちを落ち着かせましょう。

そして、その場面を振り返って「なぜ犬が不安になったのか?」を考えること。子どもが犬のごはん中だった?しっぽを掴んだ?──そこに、次回へのヒントがあります。

子供に限らず、犬が発するカーミングシグナルをしっかり理解してあげることが重要です。

カーミングシグナルおすすめ本

|

|

犬語図鑑 犬のボディランゲージを学んでもっと愛犬と仲良くなろう 新品価格 |

安心して暮らすために整えたいルール

- 犬の休憩場所には子どもが入らない

- 食事中・睡眠中には犬に近づかない

- 同時に愛犬の所有欲を減らすトレーニングも必要だと私は考えます。

- 子どもが小さいうちは犬と二人きりにしない

- 他人の犬へ安易に近づかない・触らない

冒頭でも紹介した子供嫌いの愛犬を飼っていたときは、散歩中近づこうとする子供に対し「このワンちゃん触られるのが苦手だからごめんね」と伝えていました。うちの子がストレスになることは避けたいですし、万一咬んでしまったら取り返しがつきません。そこは「ごめんね」と思いながら徹底していました。

これらのルールを「守らせる」のではなく、「一緒に守っていこうね」と伝えることで、家庭全体が穏やかに変わっていきます。

子供には早めに犬の行動を理解させるための教育が必要です。また、親も教えるための知識をしっかりと得る必要があります。

おわりに:大人の関わり方が、犬と子どもの未来をつくる

犬と子どもが安心して暮らすには、大人がその橋渡しになることが大切です。犬の気持ちに気づくこと、子どもに正しい接し方を教えること、そして無理のない環境を整えること。

「うちの犬、子どもと仲良くなれるかな?」という不安があるなら、まずは今日からできる小さな工夫を始めてみてください。その積み重ねが、きっと明るくて優しい毎日につながります。

子供と犬と暮らすということは、それだけ注意力も2倍になるといっても過言ではありません。少しの気の緩みが不幸を招くこともあります。正直、大変さもありますが、子供が愛犬と一緒に遊んでいる姿を見ると幸せを感じます。私は、子供にとって犬と暮らすことは大きな財産になると考えています。ぜひ、正しい知識と、ルール(子供・犬ともに)を教え豊かな「犬と子供のいる暮らし」を実現して欲しいと願っています。

子供と愛犬の接し方指導いたします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000837&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102937302.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000867&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0103020825.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000826&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102760522.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000907&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F12168550%2Fimgrc0104112776.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000594&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11432963%2Fimgrc0099671821.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000779&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11844432%2Fimgrc0101358042.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)