健康長寿医療センター研究所運動科学研究室長、青柳幸利先生が提唱する「1日8000歩、そのうち早歩き20分」を参考に始めたこの企画。

あわせて読みたい

愛犬との散歩は「1日8000歩、そのうち早歩き20分」を意識してみよう!

健康長寿医療センター研究所運動科学研究室長、青柳幸利先生の著書「やってはいけないウォーキング」「あらゆる病気は歩くだけで治る」を参考にしながら、愛犬との日々の散歩を有意義なものにするための方法を解説します。

あわせて読みたい

散歩中、通行人に吠える愛犬へのNG対応とは?簡単な解決法とは?

愛犬が吠えたときの対処法、多くの飼い主が間違っています。ワンコの習性をしっかり理解した上で行うことが重要です。トレーニングに適したカラー(首輪)やリードも紹介しています。

「愛犬とのお散歩をとことん楽しみたい」

見知らぬ駅に降り立って、愛犬と一緒に新しい発見や経験をしてみませんか?

そして、ちょっぴり「健康につながった気?」になれば一石二鳥。

あくまで、私が独自に始めたゆるい企画です。(青柳先生は関係していません。詳しく学び実践したい方は先生の著書をお読みください。)

リンク

リンク

今回は、近鉄名古屋線『津新町駅』からスタートです。

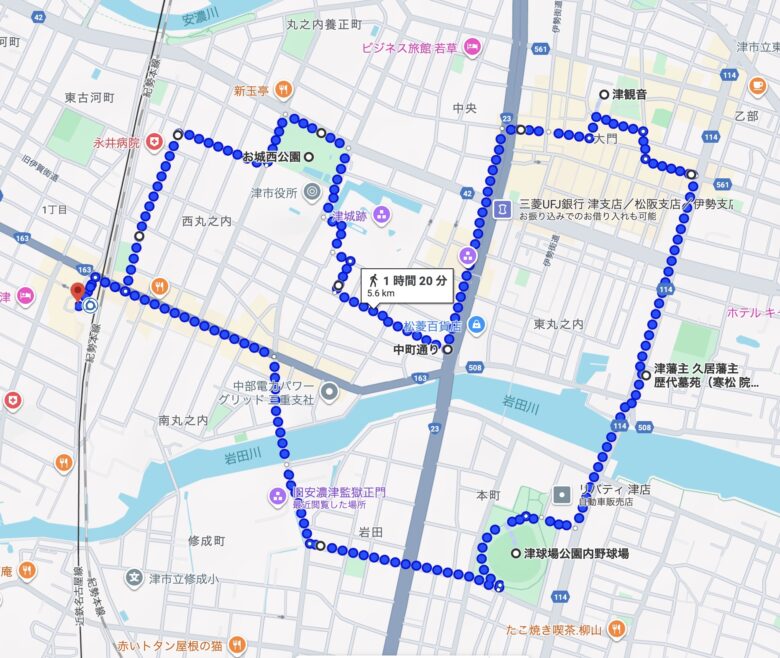

津城(お城公園)から津観音、津藩主藤堂家墓地を巡るコースです。

ほぼ平坦で整地された道を歩きます。

テイクアウトのお店がコース上に数箇所あるので、そこで購入し公園で食べるのもありです。また、和洋スイーツ店も点在していますので食後の楽しみにしていただくのも良いかもしれません。

それでは、駅から散歩スタートです。

目次

近鉄名古屋線「津新町駅」

改札口は一つです。

ロータリー左手にスーパーがあります。

本日の目標歩数を確認。出発地点で「3,313歩」なので目標は「11,313歩」となります。

それでは出発します。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000889&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F12168550%2Fimgrc0103391286.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)