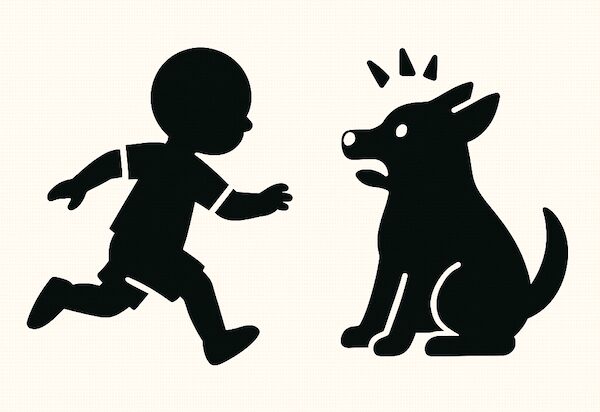

子供にとって、犬は「かわいくて触ってみたい存在」です。散歩中に犬を見かけると、「わー!触りたい!」と駆け寄っていく光景は珍しくありません。

しかし、犬は人間の言葉を話さないため、誤解やすれ違いからトラブルに発展することがあります。実際に咬傷事故の多くは、子供が犬に不用意に近づいた場面で発生しています。

では、どうすれば子供が犬と安全に、そしてお互いに心地よく触れ合えるのでしょうか?

その鍵となるのが 「カーミングシグナル」 という犬のボディランゲージの理解と、「犬の気持ちを尊重する接し方」です。

カーミングシグナルとは?犬が発する「落ち着かせる合図」

「カーミングシグナル」という言葉は、ノルウェーの動物行動学者トゥーリッド・ルーガスが提唱しました。直訳すると「落ち着かせる合図」であり、犬が相手や自分の緊張を和らげ、争いを避けるために使うしぐさのことです。

例えば、犬同士が出会ったときにいきなりケンカになるわけではありません。お互いにあくびをしたり、視線をそらしたり、匂いを嗅ぐふりをしたりして「落ち着こう」と伝え合っています。

このボディランゲージを人間が理解することは、犬と安全に接するための第一歩です。特に子供にとっては「犬の言葉を翻訳する力」となり、事故を防ぐ重要なスキルになります。

子供がまず覚えるべきカーミングシグナル

犬のカーミングシグナルは30種類以上あるといわれていますが、子供でも気づきやすい代表的なものは次のとおりです。

- あくびをする:緊張や戸惑いを感じている

- 鼻をペロッとなめる:不安や「やめてほしい」サイン

- 視線をそらす:敵意がない、関わりたくない

- 体を横に向ける:正面からの圧迫を避ける行動

- 地面の匂いを嗅ぐ:緊張をやわらげるための回避行動

これらを知っていれば、子供は「犬がどう感じているか」を理解でき、無理な接触を避けられます。

科学的研究が示す「子供は犬のサインを理解しにくい」

国際的な学術誌に発表された研究では、6歳以下の子供は犬のカーミングシグナルや警告サインを正しく読み取れない ことが多いと報告されています。

視線回避や後ずさり、さらには唸り声といった「やめて」のサインを見逃してしまうため、若年の子供ほど咬まれる事故に遭いやすい傾向があるのです。

特に子供がしがちな「犬をハグする」行為は、犬にとっては脅威や拘束に感じられ、顔への咬傷事故の原因になりやすいと指摘されています。

こうした背景から、近年では教育機関や動物愛護団体が、子供に犬の「やめてサイン」を教える取り組みを進めています。これは単なる犬の行動理解ではなく、人と犬双方の安全と福祉を守る教育 として広がりつつあります。

犬が苦手にする子供の行動

なぜ犬は子供を苦手にするのでしょうか。そこには次のような理由があります。

- 大声を出す:「わー!」「かわいい!」などの叫び声

- 急に走り寄る:予測不能の動きは恐怖の対象

- じっと見つめる・顔を近づける:犬の世界では挑発や威嚇にあたる

- 乱暴な接触:叩くように撫でる、抱きつく、耳や尻尾をつかむ

- 物を持って近づく:棒やボールを持って突進すると攻撃と誤解される

これらは子供にとって自然な行動でも、犬には大きなストレスとなります。

散歩中の犬に触るときの正しい手順

1. 飼い主に必ず確認する

「この犬、触ってもいいですか?」と聞くのが大前提です。

散歩中の犬は環境刺激で緊張していることが多く、触られるのを嫌がる子も少なくありません。

2. 犬のサインを観察する

飼い主が「いいですよ」と言っても、犬自身が嫌がっている場合もあります。

視線をそらす、後ずさりする、舌をペロッとなめる、あくびをする――。

これらが見られたら「やめて」の合図。無理に触らないようにしましょう。

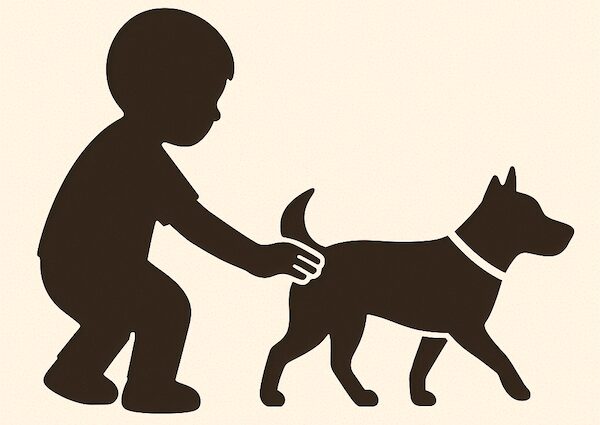

3. しゃがんで、手の甲を差し出す

犬の目線に合わせてしゃがみ、手の甲を静かに差し出します。

犬が自分から匂いを嗅ぎに来るまで待ちましょう。

4. 優しく首や背中を撫でる

頭の上から手を出すのは脅威に感じられるため避け、首の横や背中をなでます。

犬が立ち去ったら、それ以上は追いかけないのがルールです。

カーミングシグナルおすすめ本!

|

犬語図鑑 犬のボディランゲージを学んでもっと愛犬と仲良くなろう 新品価格 |

リードがつながっている犬の心理

リードは安全のために必要ですが、同時に犬の心理に影響を与えます。

- 逃げられないため緊張が高まる

- 飼い主の緊張がリードを通して伝わる

- 飼い主を背にして「守られている」と錯覚し強気に出ることがある

そのため、リードが張っている犬には特に慎重に近づく必要があります。

飼い主の責任とリスク

日本の民法第718条では、動物の占有者(飼い主)は、その動物が他人に損害を与えた場合に賠償責任を負うと規定されています。

つまり、子供が散歩中に犬を触って怪我をした場合、たとえ子供側の行動に問題があっても、飼い主が責任を問われる可能性が高いのです。

だからこそ飼い主は「嫌がりそうなときは断る勇気」を持ち、子供や親も「犬の気持ちを尊重する姿勢」を学ぶ必要があります。

犬が「もっと撫でて」「もうやめて」と伝えるとき

- もっと撫でてほしいとき

背中やお尻を近づける、体を擦り寄せる。 - もうやめてほしいとき

自ら立ち去る、身をひねる、あくびや舌なめずり。

ここで大切なのは、犬のペースを尊重すること。

一度離れた犬がまた撫でてほしければ、自ら近づいてきます。そのときに改めて触ってあげればよいのです。

子供に伝える「犬とのふれあい3つのルール」

- 犬が来たら撫でてもいい

- 犬が離れたらやめる

- また犬が来るのを待つ

このシンプルな3ステップは、子供でも理解しやすく、犬の気持ちを尊重する習慣につながります。

まとめ

散歩中の犬に触れることは、子供にとって素晴らしい体験になる可能性があります。

しかし同時に、犬にとっては大きなストレスや事故のリスクを伴う場面でもあります。

だからこそ、

- カーミングシグナルを知る

- 子供の行動を見直す

この2つが欠かせません。

犬の気持ちを尊重する姿勢を子供に伝えることは、事故を防ぐだけでなく、思いやりや観察力を育む教育にもなります。

「犬が好き」「触りたい」という気持ちを大切にしながら、犬と子供の両方にとって安全で楽しい出会いをつくっていきましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000826&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102760522.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000779&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11844432%2Fimgrc0101358042.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000837&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102937302.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000841&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102938665.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000845&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102947074.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000820&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102725512.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000535&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11330428%2Fimgrc0099057655.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000799&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11844432%2Fimgrc0101709613.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000882&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F12168550%2Fimgrc0103358337.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)