子供が「野球をやりたい」と言ったとき、保護者としてまず考えるのは「どのチームに入れるか」ということです。近所に複数のチームがある場合、選択肢が増える分、チームの特徴や指導方針を理解しておくことが重要です。特に学童野球では、チームの監督タイプによって子供の経験や成長が大きく変わることがあります。

学童野球の監督は大きく分けて二つのタイプがあります。

- お父さん監督方式:その年の保護者が監督を務める方式

- 指導者固定方式:数年間変わらず監督やコーチが指導にあたる方式

お父さん監督方式の特徴

特徴

- 毎年監督が交代する

複数年の場合もあります。ちなみに私もお父さん監督経験者ですが2年務めました。

- 練習方針や試合方針は監督によって変わる

- チーム方針よりもその年の監督の考え方が優先されやすい

メリット

- 保護者が監督になる可能性がある

- 「自分ならこうしたい」という理想を形にできるチャンスがある

私も自分が監督になったらと想像し、方針を考え温めていました。

注意点

- 毎年方針が変わるため、子供に合うかは「運」の要素が強い

息子の入団当時、私が監督になると思われた方はほとんどいなかったと思います。

- 試合への出場方針や勝利へのこだわりも年によって変わる

私は土・日のどちらかを試合を入れると、もう1日は練習にあてるよう心がけました。また、できる限り遠方に赴く試合は避け、周辺チームとの練習試合、大会参加を意識しました。

指導者固定方式の特徴

特徴

- 監督やコーチが数年間変わらず指導

最初はお父さん監督だった方が多いです。

- チーム方針や雰囲気が安定している

反省や改善を繰り返すことで経験を積み重ねた指導者の重みは違います。

メリット

- 体験会でのチームの雰囲気が数年間ほぼ同じで続く可能性が高い

- 入団前に監督の方針を確認すれば、子供に合うか判断しやすい

注意点

- 固定方式でも監督交代の可能性はある

近隣のチームは指導者固定方式で、監督の方針に納得して入団する選手が多かったのですが、当該監督が辞任することになりました。その後就任した新監督の方針がこれまでと真逆であったため、チームの方針と合わないと感じた数名の選手が退団する事態となりました。

- 学童野球の監督はボランティアのため、家庭や仕事の事情で辞任することがある

お父さん監督だったチームが固定に、またその逆もあるなど、その時々の状況によって柔軟に方式が変わるケースもあります。

体験会で確認しておきたいポイント

チームの監督方式によって、確認しておくべきポイントは少し異なります。

- お父さん監督方式の場合

- チームとしての方針はあるのか

- 基本的にその方針に則って運営されているか

- 例:私が監督を務めたチームでは「上級生優先」という方針がありました

チームによっては、どのお父さん監督が就任しても守らなければならない不文律やルールが存在する場合があります。

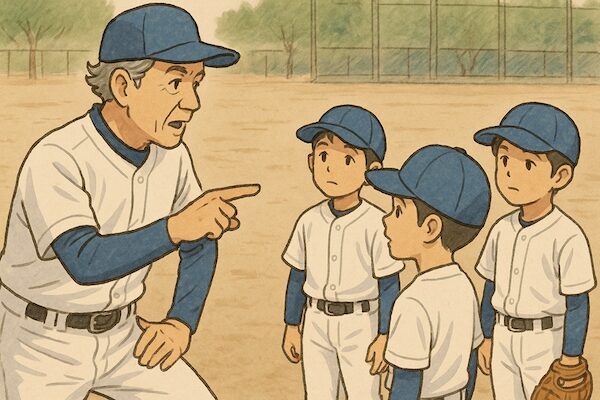

- 指導者固定方式の場合

- 監督の考え方や人間性がチームカラーとなっている場合が多い

- できれば監督と直接話をし、共感できるかを確認することが重要

『監督の指示が絶対』という雰囲気を感じた場合、体験会だけで判断せず、普段の練習にも参加して雰囲気を確かめるのも一つの方法です。

入団時の考え方(低学年の場合)

子供が入団を希望する理由は、同じ小学校に通うお兄ちゃんやお姉ちゃん、友達が入っているから、ということが多く見られます。特に低学年から入る場合、うちの子がどの方式に合っているかは未知数です。

そのため、低学年のうちは監督方式にこだわらず、身近なチームに入れることをおすすめします。そして、中学年(3・4年)になって本人の意思が芽生え始めたタイミングで、所属チームの方針が合わないと本人が判断した場合には、移籍を検討することも選択肢の一つです。

以前は、同じ地域内のチームへの移籍を認めないルールや暗黙の了解がある地区が多くありましたが、最近では緩和されるケースも増えています。ただし、依然として移籍が制限されている地域もあるため、事前に情報を確認しておくことが大切です。

まとめ

- お父さん監督方式は毎年方針が変わるが、保護者が関わるチャンスがある

- 指導者固定方式は方針が安定して判断しやすいが、監督交代のリスクもある

- 低学年のうちは方式にこだわらず体験・入団し、本人の意志で中学年以降に方針が合うチームを選ぶことも可能

- 体験会で監督方式ごとの特徴や方針を確認し、子供に合った環境を選ぶことが大切

どちらの方式であっても、地域に密着した学童野球は保護者の協力なしには成り立たないチームがほとんどです。それだけ保護者自身がチームに与える影響も大きいと言えます。選手たちが楽しく野球をできる環境づくりに一役買えることも前向きに捉え、親子で過ごす貴重な時間を存分に楽しんでほしいと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000779&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11844432%2Fimgrc0101358042.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000776&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11844432%2Fimgrc0101349631.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000845&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102947074.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000772&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11844432%2Fimgrc0101349510.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)